【新教材のご紹介】なぜ今論語の素読をするのか。教材に込めた「思い」と「3つの特徴」 を書き綴ってみました!

2025/04/12

論語塾

「学而時習之、不亦説乎 ー 学びて時に之を習う、亦説ばしからずや」

「巧言令色、鮮矣仁 ー 巧言令色、鮮なし仁」

「温故而知新 ー 故きを温めて新しきを知る」

中学校の国語の授業で一度は触れたことのある「論語」。

しかし、今回はその論語を意味ではなく“音”から学ぶ、新しいアプローチの子ども向け教材をつくりました。

書籍『楽しく学べる論語のすすめ』

この教材は、子どもたちが自分から進んで素読に取り組めるよう、さまざまな工夫を盛り込んでいます。

※「素読」とは、意味を考えずに声に出して読む音読方法のこと

・タイトル:楽しく学べる論語のすすめ

・著者:濵村耕大(一般社団法人松南志塾/副代表理事)

・対象年齢:3歳〜10歳

・単行本(ソフトカバー) : 50ページ

・寸法:A4(29.7 x 21 x 0.3 cm)

特に、以下の3つの特徴がポイントです。

もくじ

教材に込めた3つの特徴

特徴1|純粋に素読を楽しめる!

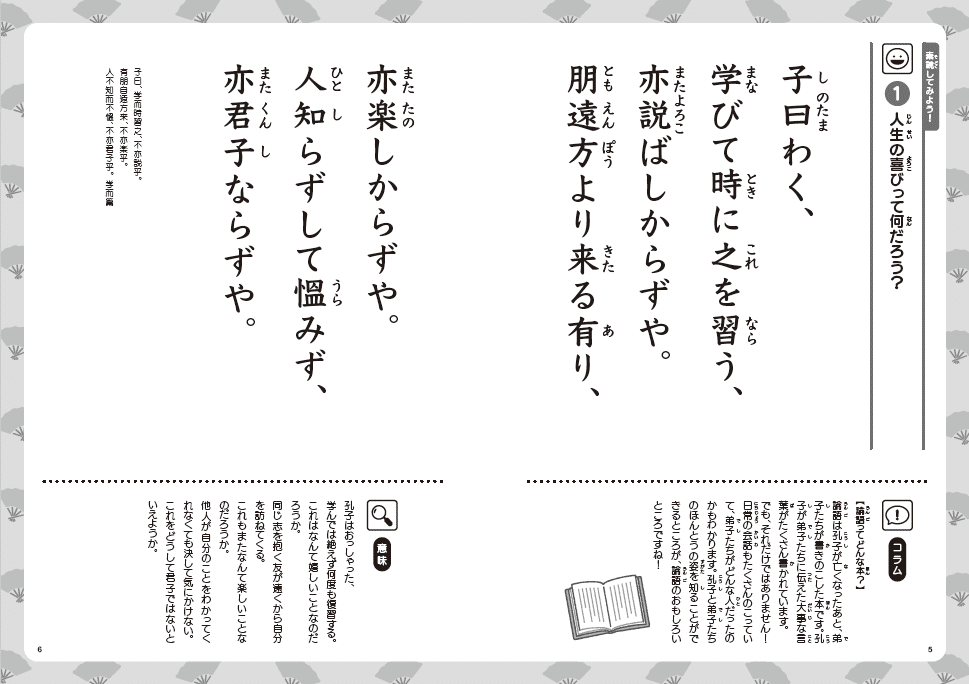

A4サイズの冊子に、大きな文字で書かれた論語のことば。その内容は、素読に必要な部分のみに絞り込み、余計な情報を極力省くことで、読むことに集中しやすいよう工夫しています。この教材を両手で持ち、目線の高さに合わせて読むと、姿勢も整い、気持ちよく素読をすることができます。

素読は一人で読むのも良いですが、誰かと一緒に読むと楽しさが何倍にも広がります。たとえば、学校の先生にお手本として3回読んでもらい、そのあとに区切りながら真似して読んでみる。最後はみんなで声をそろえて通して読むと、心もひとつになるような心地よさがあります。

もし一定のリズムで読むことに飽きてしまったら、早口で読んでみるのも面白い変化です。他にも、目を閉じて読んでみたり、高い声や低い声を使ってみたりと、声の使い方を工夫することで、素読はより豊かな体験になります。人前で発表してみるのも、楽しみ方のひとつです。

また、漢字はあえてそのまま残し、すべてに読み仮名を振っています。これにより、ひらがなを覚えた子どもであれば、誰でも一人で素読を楽しむことができます。まだ学校で習っていない漢字を声に出して読んだり、書いてみたりすることは、子どもたちにとって新鮮な楽しみになっているようです。

ちなみに、この教材には、数ある論語の中から、特に厳選した9つの言葉を収録しています。中には、よく知られた“定番”の名言もあれば、孔子と弟子たちとの対話を通じて、その人柄や教えの深みを感じられるような、少しユニークな言葉も選びました。

この教材を通じて伝えたいのは、孔子の教えそのものの素晴らしさだけではありません。それ以上に、子どもたちが論語という言葉の世界に親しみを持ち、楽しみながら学べるきっかけになってほしい——そんな思いを込めて言葉を選んでいます。

素読ページの見本

特徴2|長く&楽しく使える!

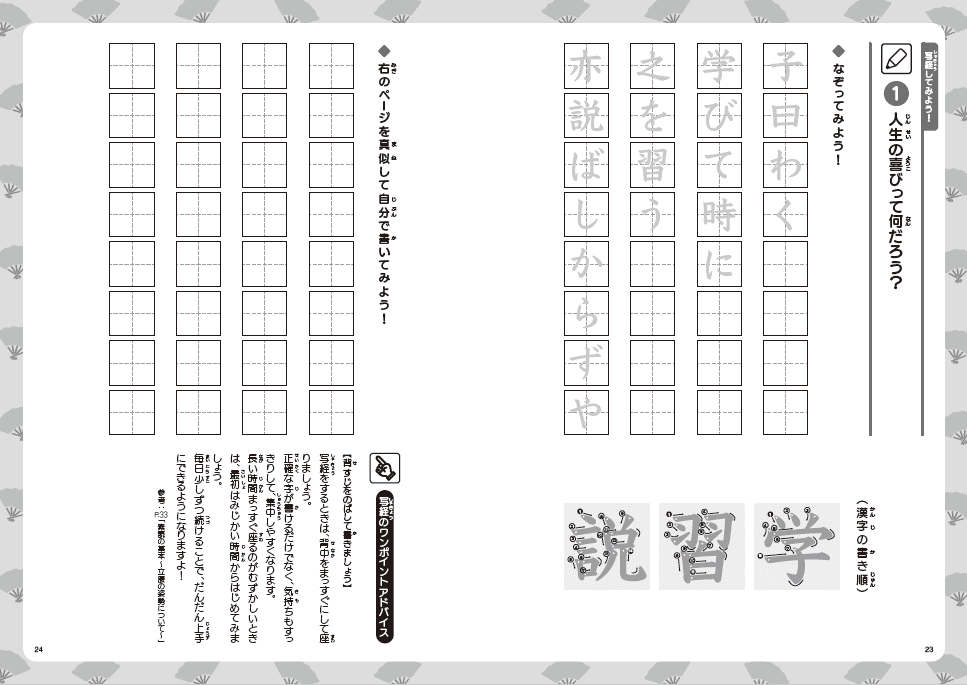

この教材は、3歳から使用でき、使い方は子どもたち次第です。素読だけでなく、写経で難しい漢字の書き取りに挑戦したり、自由にお絵描きをして遊んだりと、さまざまな活用が可能です。

もともとは、子どもたちが自発的に素読に取り組めるようにと開発しましたが、それでも中には「素読は面白くない」と感じる子もいると思います。もし使い方が一つしかなく、「素読が面白くない=論語が嫌い」となってしまったら、それは非常にもったいないことです。

そうした子どもたちにも、素読以外の方法で論語に親しんでもらえるよう、さまざまなコンテンツを用意しました。実際、私がこれまで開催してきた「こども論語塾」では、写経の時間になると真剣な表情で鉛筆を持ち、黙々と書き始める子どもが何人もいました。

また、特に未就学児の場合、論語の素読を「聞いているだけ」でも十分に効果があると感じています。お父さんやお母さん、お兄ちゃんやお姉ちゃんが素読しているそばで、子どもは遊びながら耳にする——そんな日常の中で論語に触れることで、幼児期から児童期にかけての言語発達を、楽しく支援していきたいと考えています。

写経ページの見本

おえかきコーナーの見本

特徴3|論語に親しみが持てるコラム付き

冒頭で「論語を“意味”ではなく“音”から学ぶ」とお伝えしましたが、悩んだ末、この教材の中には論語の意味や、それにまつわるコラムも掲載することにしました。

「論語」は、大人と子どもをつなぐ学びの架け橋だと私は思います。論語には、日々の暮らしの中で、人や社会とどう関わるべきかという大切な教えが詰まっています。それらは、まさに子どもを育てる上で伝えたいこと、残しておきたいことばかりです。

とはいえ、そうした教えを日常生活の中で自然に子どもに伝えるのは、なかなか難しいものです。実際、私にも今2歳4ヶ月の息子がいますが、思うようにコミュニケーションが取れず、悩む毎日を過ごしています。

子どもたちも成長する中で、親や周囲の大人の言葉に素直に耳を傾けたくない時期や、自分を大きく見せたい時期があるのではないでしょうか。そんなときこそ、この教材が力を発揮します。

素読を続けていくうちに、子どもたちの心の中には「この言葉はどういう意味なんだろう?」「なんだか気になるな」という疑問や違和感が芽生えてくるはずです。そんなときには、ぜひ教材の中にある意味やコラムを参考にして、子どもたちに語りかけてあげてください。

この教材を通して、親子の対話が自然と増えていくことを願っています。

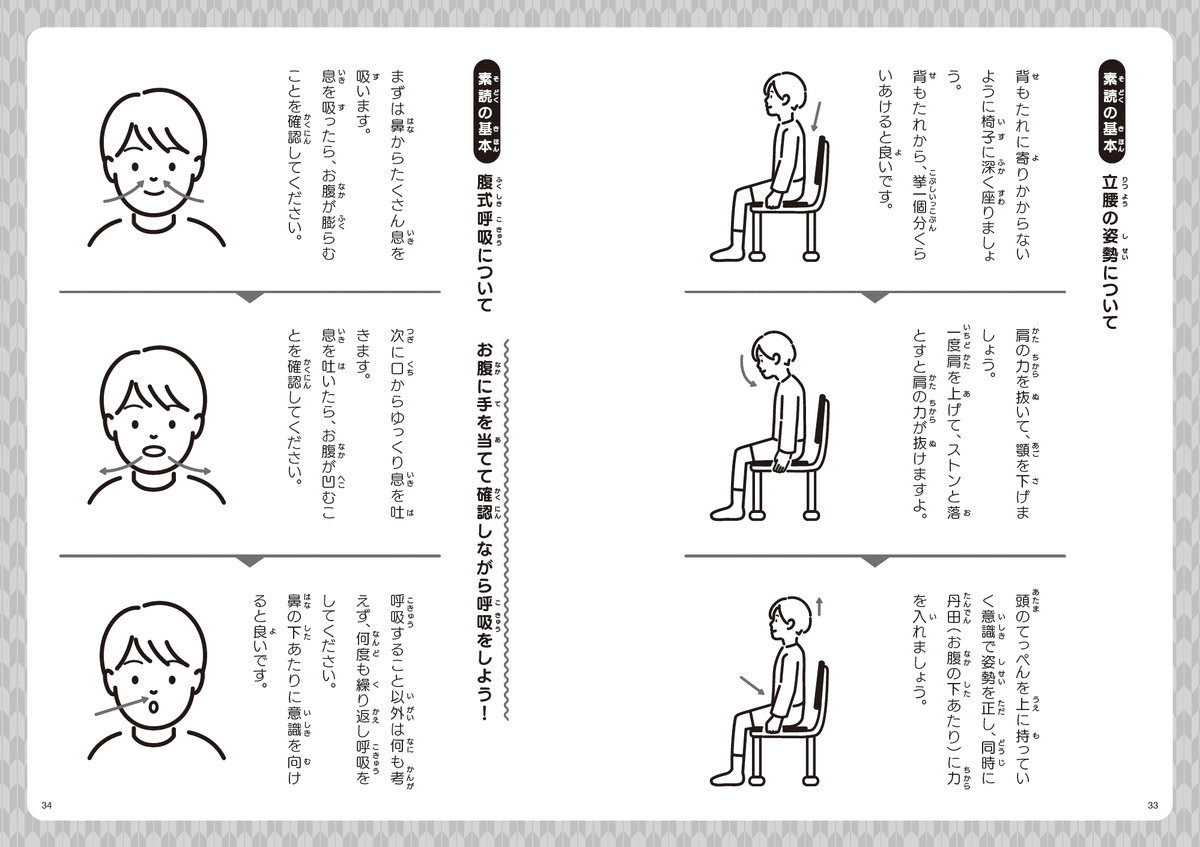

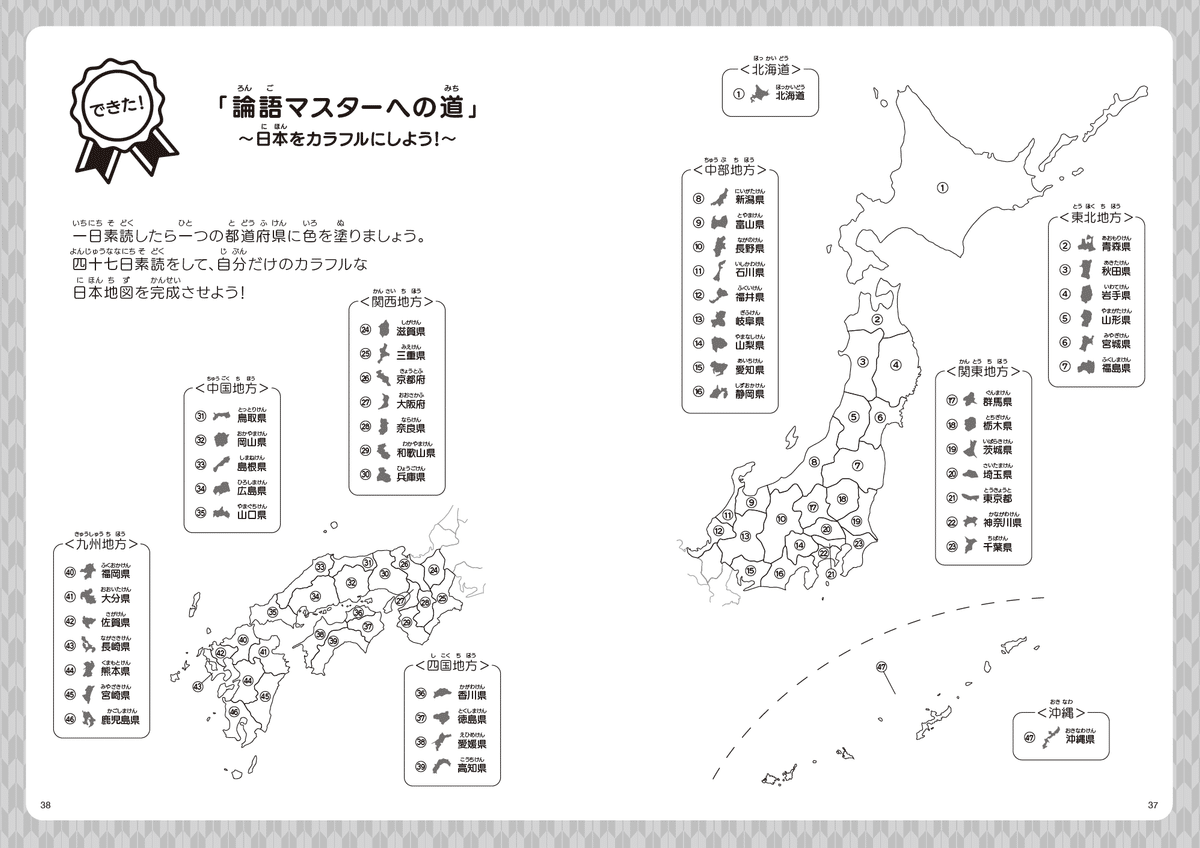

素読に詳しくない方でも安心してご利用いただけるよう、「素読の基本」ページでは、基本的な姿勢や呼吸法についてわかりやすく解説しています。さらに、1回素読をするごとに色を塗るページもあり、子どもたちのやる気を引き出す工夫がされています。

「素読の基本」解説ページの見本

達成度ページの見本

なぜ、今論語の素読をするのか。

子どもたちの「学ぶ楽しさ」を取り戻したいから

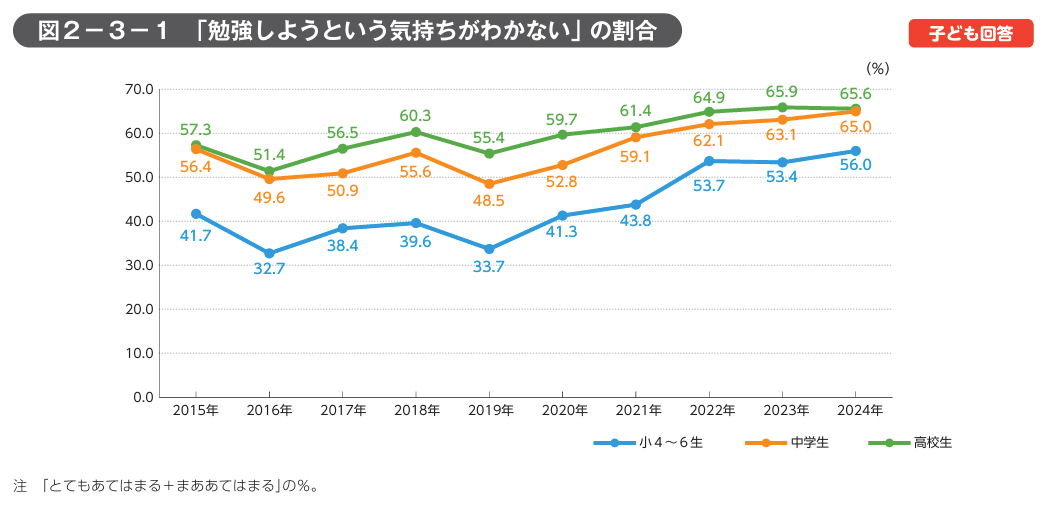

年々、子どもたちの学習意欲が低下傾向にあります。下のグラフは、東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所共同研究「子どもの生活と学び」研究プロジェクト(親子パネル調査)の第10回調査(Wave10)の結果の一部を示したものです。この調査によると、小学4年生〜6年生、中学生、高校生といった全ての調査対象学年において、「勉強しようという気持ちがわかない」と回答する割合が増加傾向にあることが明らかになりました。

出典:子どもの生活と学びに関する親子調査2024

その原因は一つではありませんが、子どもたちを取り巻く環境の変化が大きく影響していると考えられます。特に、スマートフォンの普及とともに利用が拡大しているSNSの存在は無視できません。

いまやSNSやYouTubeは、単なる娯楽のツールではなく、子どもたちにとっては学習の手段ともなっています。中でも人気なのが、60秒以内で視聴できる「ショート動画」と呼ばれるコンテンツです。

「タイパ(タイムパフォーマンス)」という言葉が流行したように、視聴者は短時間で効率よく情報を得ようとします。子どもたちも、こうした動画を通じて短時間で課題の答えを得ることが可能になっています。

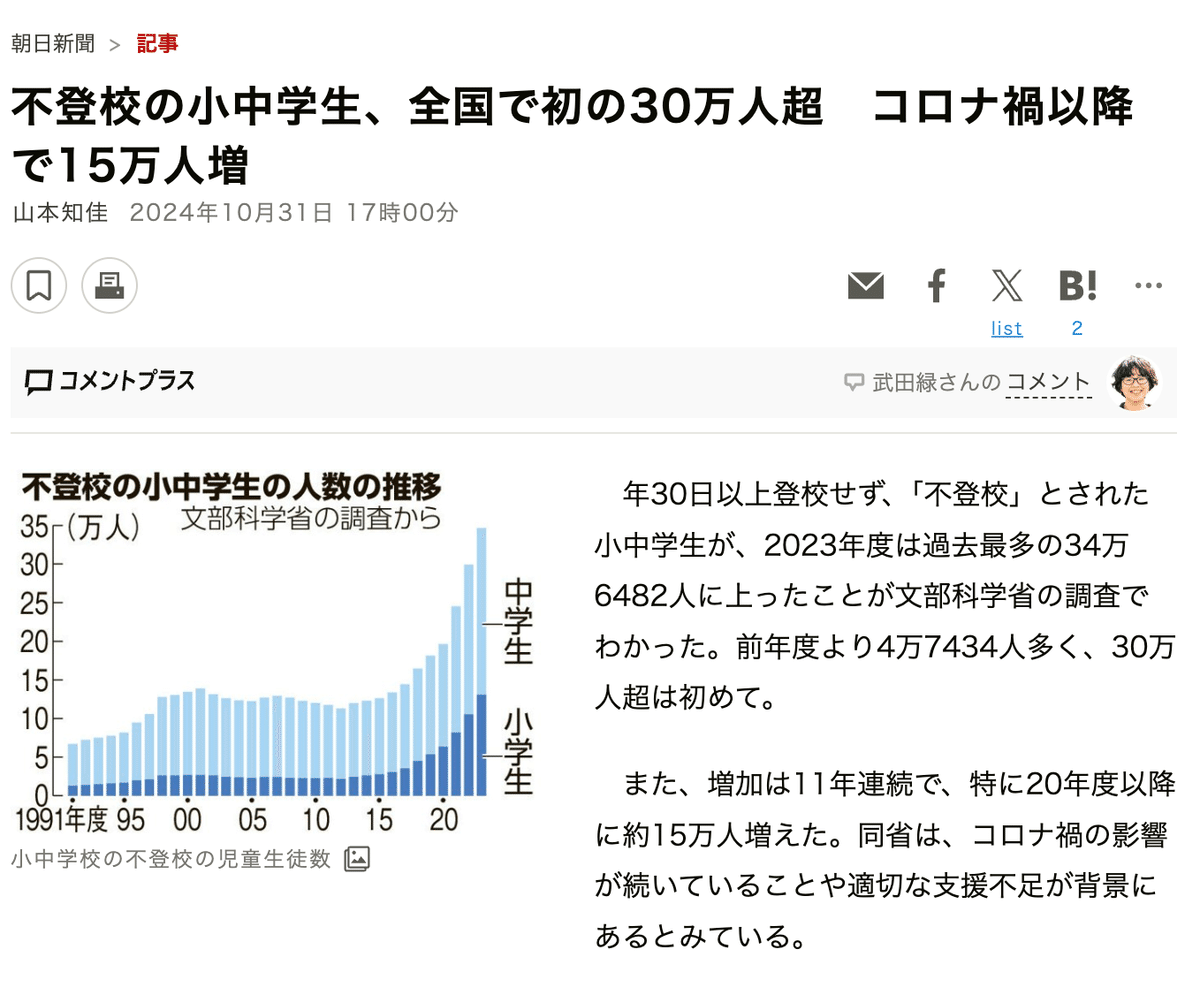

このような環境に身を置く子どもたちにとって、学校で勉強することの意義は徐々に薄れつつあります。不登校の児童・生徒数は、文部科学省の調査によると2023年度は過去最多の34万6482人に上り、その数は増加傾向にあることがわかりました。(朝日新聞の記事より/2024年10月)

出典:朝日新聞

私は、決してこのような現状が「間違っている」と言いたいのではありません。むしろ、子どもたちの周囲で確実に環境の変化が起きているという事実を共有したいのです。そして、その変化の中で、改めて「勉強の意義」について考え直す必要があると感じています。

勉強は本来、楽しいものでした。新しいことを知る喜びは、人に感動を与えるものです。しかしその感動が薄れ、勉強が苦痛になってしまっている子どもたちがいることを、私はこれまでの活動を通じて何度も目の当たりにしてきました。

そうした子どもたちの「学ぶ楽しさ」を取り戻したい。結果ではなく、学ぶ過程を楽しむ勉強。それが論語の素読です。だからこそ今、論語の素読をお勧めしています。

「論語」とは何か

『論語』は、決して時代遅れの学問ではありません。確かに『論語』には、今から約2,550年前に生きた孔子の教えが書かれています。しかし、その一つひとつの言葉は、現代を生きる私たちにとっても、日々を豊かに過ごすための知恵を授けてくれるのです。

孔子のイラスト(いらすとや)

とはいえ、「論語」と聞くと、「なんだか難しそう」「一体何の役に立つの?」と思う人もいるかもしれません。

勉強には、「これが正解だ!」と明確な答えがあるものと、「どれが正しいのだろう?」と考え続けるものがあります。『論語』は、後者にあたります。「答えのないものを考えるなんて、大変そう」と思うかもしれません。でも、大丈夫。今すぐに答えを見つける必要はありません。これからの長い人生の中で、『論語』とともに歩みながら、ゆっくりと考えていけばよいのです。

前者の感覚で論語に触れる方ももちろんいます。しかし、「わかった!」と思ってしまうと、それ以上考えることをやめてしまい、むしろ「わかること」から遠ざかってしまうのではないでしょうか。

「わかった!」は、本当の「わかる」ではない

「わからないこと」とは、違和感を抱かせ、気持ちの悪いものかもしれません。しかし、その「わからない」をそのまま大切に受け止め、常に向き合い続ける姿勢は、「人生とは何か」「幸せとは何か」がわからないまま生きている私たちの人生と、どこか似ているように思えるのです。

本当の「わかる」とは、そうした姿勢の中にあるのではないでしょうか。

『論語』の素読をしていると、ふと温かい気持ちになったり、ワクワクすることがあります。その感覚をすぐに言葉にできず、もやもやすることもあるかもしれません。でも、それが何なのかを急いで知ろうとするよりも、「なんだろう?」と考え続けることのほうが、ずっと面白いと思いませんか?

だからこそ、今、『論語』の素読が必要だと私は思っています。この教材がより多くの子どもたちの手に渡って、学ぶ楽しさを取り戻すきっかけとなることを願っています。

※イメージ画像

「こども論語塾」出張授業のご案内

この教材を使った出張授業を行なっています!詳しくは下のスライドをご覧ください。少しでも興味のある方は、ぜひお問い合わせいただけますと嬉しいです!

お問い合わせはメールにて

一般社団法人 松南志塾 担当:濵村

E-mail:info@risshi50.jp